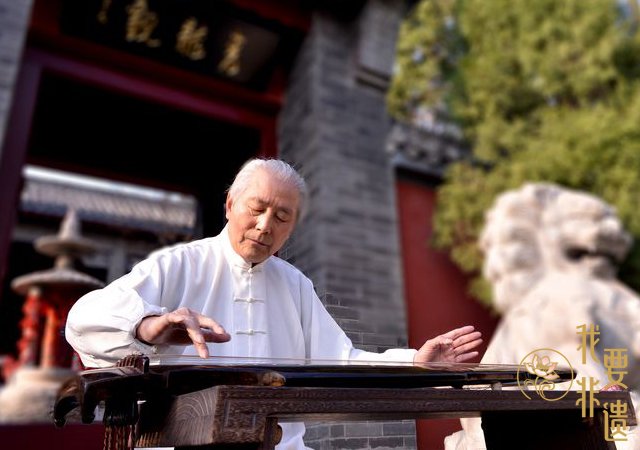

古琴大師-朱子易

日期:2017-06-12 / 人氣: / 來源:未知

面前的老者,滿頭銀發,精神矍鑠,頗有仙風道骨之氣質,撫完一曲《平沙落雁》后,意猶未盡,接著又操縵弄弦,一邊撫琴,一邊吟唱:渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。勸君更進一杯酒,西出陽關無故人……老者的手指在琴弦上撫動和滑行,上下進退,動靜急緩,似琴弦上的舞蹈。這樂音、這琴歌,猶如天籟,又似裂帛,絲毫沒有塵土的聲音,到處彌漫著靜謐和安詳,使人真正感受到“物我同一,情景相濟”的審美情趣,感悟到“寂若心醒”的忘我境界。

作者:admin

推薦內容 Recommended

- “中國夢·非遺行”在歷城區唐官小09-06

- 第四屆中國非遺博覽會會刊10-12

相關內容 Related

- 中國夢-非遺行”走進長清區平安中07-24

- 第五屆中國非物質文化遺產博覽會09-16

- 第五屆中國非物質文化遺產博覽會09-12

- 第五屆中國非遺博覽會主展館內景09-11

- YY直播讓非遺博覽會C位出道09-06

- “中國夢·非遺行”在歷城區唐官小09-06