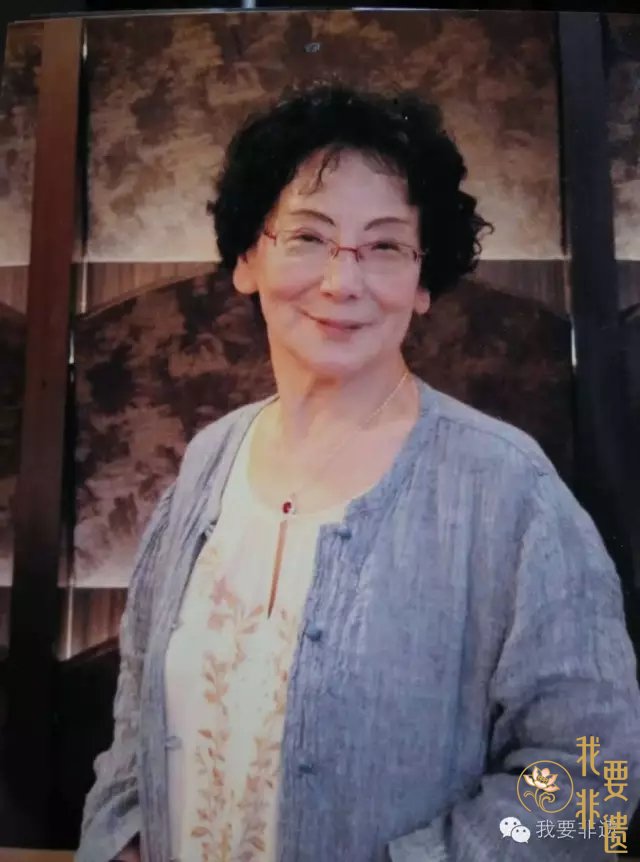

面塑大師董鳳岐

日期:2016-10-25 / 人氣: / 來源:未知

提起面人,很多成年人都還有比較清晰的記憶:一小團加了顏色的面粉,在手工藝人的揉捏之下,魔術般地呈現出一個個栩栩如生的造型。在人們印象中,捏面人是逗孩子們玩的是今藝術,不登大雅之堂。然而,山東工藝美術學院教授董鳳岐卻讓很多人見識和了解了這一傳統的文化工藝形式,并把面塑這一傳統技藝的表達應用在現在生活中,她的拿手絕活是面塑中的微雕,她甚至能捏塑出不到一厘米高的人物,將他們裝在挖空了的核桃里面。

面人一捏就是五十年

董鳳岐1940年出生在北京,是山東省省級非物質文化遺產代表傳承人,曾在山東省泰山杯民間文藝獎二等獎。作為面人湯的傳人,董鳳岐研究,制作面人長達半個世紀,他讓國內外很多人了解了面塑,并且把面塑這一傳統工藝應用和再現到了現在生活當中。

從小在北京長大的董鳳岐受父母的藝術熏陶,1959年考入中央工藝美院陶瓷系面塑專業,師承中國第一代面塑大師湯子博先生——就是中國民間俗稱的“面人湯”。她說湯先生的藝術技法對自己影響深遠。 “‘面人湯’湯子博(上世紀)50年代已經非常出名了,他的面人就是特別傳神,他的面人不叫面人,叫‘面神’,能把內心的喜怒哀樂都表現在小小的面團上;特色就是小巧玲瓏,動態非常美,色彩艷麗而不俗。”說起老師董鳳岐充滿敬意。

董鳳歧在中央工藝美院“面人湯”工作室學習期間,不僅系統學習了繪畫、民俗、雕塑等美術相關知識,而且在湯老先生的熏陶之下,也深深愛上了“面塑”這門民間藝術,并展露藝術才華。她別出心裁的創作時常得到湯老先生的鼓勵和贊賞,她精心捏塑的中國古代名人塑像,也被多人收藏。

作為“面人湯”的傳人,董鳳歧的面塑同樣呈現出細膩、小巧、高雅的風格。她的拿手絕活是面塑中的微塑,就是捏塑出不到一厘米高的人物,將它們裝在挖空的核桃里面。她的一個代表作品《老壽星》,就是在凹凸不平的核桃殼中,老壽星拄著拐杖,笑瞇瞇的望著觀眾,眉毛、手指、衣褶刻畫的細致入微。“(面人)小到極致,頭就像綠豆里那么大,有時比綠豆還小,比小米大一點,在這樣的小面團上,刻畫出老壽星的特點,那種幽默、微笑、善良,胡須都非常細。”

就是這樣的精雕細刻,董鳳岐一捏就是一輩子,用她的話說,他就是為面塑而生的,為面塑而活的。其面塑作品不僅繼承和發展了面人湯的傳統特色,而且融合了現在藝術的精華,從而樹立了獨特的藝術風格,表現了時代的精神風貌。他捏塑人物技巧純熟、刻畫細膩、敷色華麗、結構準確、造型美麗高雅,且制作過程干凈利落。尤其擅長塑造古典美女,如紅樓夢里的人物、洛神、嫦娥等、這些人物通俗而不媚俗福利而不失典雅,既有傳統繪畫的風采神韻,又有面塑藝術的獨特魅力。

創新讓面塑經久不衰

在近些年的面塑創作中,董歧鳳考慮最多的問題是面塑如何能在現實生活中讓更多的人認識、了解和喜愛。

她發現面塑和餐飲業相結合,更容易融入人們生活。因為中國菜肴不但講究色香味俱全,更要有“形”,要賞心悅目,吃飯和宴會也講究情趣,而面塑恰恰能賦予餐飲文化新的含義。她說:“比如婚禮,給他做個送子觀音,觀音把小胖娃娃送來了,祝新結婚的夫婦早生貴子;壽宴嘛就做一個老壽星,擺在壽宴中間,吃完飯后給老人拿走,他非常高興的。”與現實生活找到結合點的董鳳岐,豁然開朗,在后面的面塑創作中,她不斷將人們喜歡的生活元素加入到面塑作品中,不僅讓面塑生活化,也更符合老百姓的生活需求,大受人們喜愛。

董鳳歧的微塑作品,從八仙過海到十八羅漢,從《西廂記》到打鬼的鐘馗,取材多是來自中國傳統文化作品及民間傳說的人物。這些人物或立或坐,形態各異,個個表情豐富,尤其是眼睛黑白分明,逼真傳神。在山東省文化產業博覽會上獲得民俗作品金獎的“核桃面人”——《十八羅漢》,每天都吸引著參觀者圍觀,每一位觀者都恨不得要用顯微鏡仔細查看,卻不知董風歧老人在制作這件作品時已經年近70歲高齡,并且一直是用肉眼制作的。

無論是獲得法國農產品藝術博覽會金獎的面塑,還是獲得世界烹飪大賽銀獎的作品,亦或是被中國工藝美術館收藏的多件傳說人物面塑作品,至今都已保存十幾年了,形象和色彩依然生動如初。這些作品除了凝聚了她創作的心血,還體現和記載了她和同行藝人們幾十年來在面塑材料上堅持不懈的改善和創新。

手藝傳承為己任

董鳳岐從事面塑藝術已經有50年了,在這漫長的藝術之路上,她經歷過各種困難、困惑,但她說,最值得她驕傲的是,她每次都能以頑強樂觀的心態客服難題,從未放棄過面塑。然而,如何讓這項非遺傳承下去,富有生命力和活力,一直都是董鳳岐苦苦思考的問題。

為了讓更多的年輕人喜歡面塑藝術,董鳳岐選擇在大學教授面塑課。她在濟南大學旅游學院授課四年,有四百多名學生學習面塑。同學通過學習面塑技術,不僅能夠憑借這一技術讓以后工作待遇有所改善,主要的還是豐富了自己的生活,傳承了優秀的傳統民間藝術文化。

其實,在人們看來難登大雅之堂的面塑藝術,卻最具中國傳統文化特色。無論在國內還是海外,董鳳岐的面塑表演現場多年來都是讓人圍觀的獨特風景。她說這是我們中華民族的民俗特色,只有中國才有的面塑。當年在法國表演的時候,用面條搓搓,就搓出來一只大公雞,用不了一分鐘,幾秒鐘就搓出來了。很多人圍著看,天天爆滿。他們感到很驚訝——人們排著隊買。他們特別珍惜手工,表演了5天,5天就掙了將近1萬法郎。”

在漫長的藝術之路上,憑借著內心對面塑的癡迷與喜愛,無論遇到什么艱辛與磨難,已經與面塑融為一體的董鳳岐都笑對挫折不言放棄。讓他欣喜的是,還是有很多年輕人喜歡這項傳統民間藝術,有的慕名而來,拜他為師。每每于此,董鳳岐都頗為欣慰。在她看來,讓自己手中的技藝能夠傳承下去,是對面塑藝術最好的保護。

如今,已是古稀之年的董風歧經常受邀去各地為餐飲行業講授面塑技巧,展示和傳播面塑文化。她鼓勵學生們以各種傳統和現實生活為素材,以大眾能接受的、通俗又蘊涵人文歷史的內容去創作。她看到學生們在各行各業中小有成就,他們的面塑作品不僅繼承和發展了湯派面塑的傳統特色,還融合了現代藝術的精華,表現了時代的精神風貌,這是最讓她欣慰的。“民間傳統藝術只有推陳出新,與時俱進,才會更有生命力。我愿和這些學生一起,讓面塑這種中國獨特的民間藝術散發出更加迷人的光彩。”

作者:admin

推薦內容 Recommended

- “中國夢·非遺行”在歷城區唐官小09-06

- 第四屆中國非遺博覽會會刊10-12

相關內容 Related

- 中國夢-非遺行”走進長清區平安中07-24

- 第五屆中國非物質文化遺產博覽會09-16

- 第五屆中國非物質文化遺產博覽會09-12

- 第五屆中國非遺博覽會主展館內景09-11

- YY直播讓非遺博覽會C位出道09-06

- “中國夢·非遺行”在歷城區唐官小09-06